在学校的正确领导和大力支持下,电子与信息工程学院全体教师和科研人员始终秉持"创新驱动、服务社会"的发展理念,在科研攻关、成果转化、产教融合等多个领域持续取得显著成效。2025年上半年,学院在国家级和省部级科研项目申报、高水平学术论文发表、发明专利授权以及科技奖励等方面均取得丰硕成果,展现出强劲的科研创新实力和良好的发展态势。现选登2025年上半年代表性科研成果与大家分享:

1.论文成果:电子信息技术与装备研究院万发雨在IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement发表最新研究成果

电子信息技术与装备研究院万发雨教授等人的成果“Charged Device Model ESD Sensitivity Tester Design and Application”,在期刊《IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement》发表。

该文提出了一种高灵敏度的充电器件模型(CDM)静电放电(ESD)测试仪,其创新点与贡献主要体现在两个方面:其一改进了CDM等效电路模型与系统设计。研究团队精确地模拟了放电路径的寄生电感效应,通过理论推导与仿真验证,明确了电路参数对放电波形振荡特性的影响规律(Δ<0的欠阻尼状态),并开发了集成高压电源、步进电机控制和高精度采集模块的自动化测试系统。系统采用场感应充电方式,通过校准算法将电压误差从7%降至1%以内,显著优于同类产品;其二创新了多维度实验验证与特性分析方案。设计了作为标准负载的可调平行板电容器(6.8-75pF),验证得出系统符合ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2014标准波形,封装结构导致的等效电容差异最大可达40%。论文通过模型创新、系统优化和实证研究,为微电子器件ESD敏感性评估提供了更精准的测试工具,对优化器件布局、提升产线ESD防护具有重要实践意义。

图1CDM静电测试系统

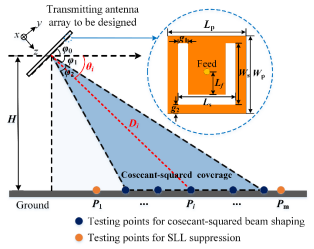

2.论文成果:应用电磁学研究中心蔡潇在IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters发表最新研究成果

应用电磁学研究中心蔡潇等人的成果“Synthesis of Cosecant-Squared Pattern With a Compact Linear Array Using the Extended Method of Maximum Power Transmission Efficiency”,在期刊《IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters》发表。该研究在天线阵列辐射方向图综合领域取得进展。

研究团队创新性地提出了一种基于扩展最大功率传输效率法的阵列设计新方法,成功解决了高性能余割平方波束赋形与低旁瓣特性的协同优化难题。该研究的主要创新点包括:(1)将波束赋形问题转化为二次约束二次优化问题,在充分考虑单元互耦效应的前提下,将阵元间距显著缩小至0.35λ₀,使阵列整体尺寸较传统设计减小28.2%;(2)实现了75°-105°范围内的精准余割平方波束赋形,赋形区域内增益与目标值的偏差控制在1dB以内,展现出优异的波束控制能力;(3)在正向180°辐射范围内实现了副瓣抑制,副瓣电平稳定低于–20dB,显著提升了系统的抗干扰性能。

该研究成果突破了传统阵因子理论对半波长阵元间距的限制,实现了波束赋形精度、阵列天线小型化和旁瓣抑制性能的三重优化,为雷达系统、通信基站等需要稳定波束覆盖的应用场景提供了新的设计思路和技术解决方案,具有重要的理论价值和工程应用前景。

图2余割平方波束覆盖场景示意图

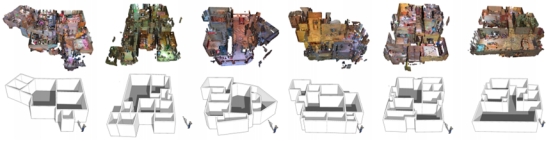

3.论文成果:电子与信息工程学院孙倩团队在IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics发表最新研究成果

电子与信息工程学院孙倩教授等人的成果“PolyGraph:一种基于图的三维扫描数据平面图重建方法”,在期刊《IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics》发表。该论文提出了一种室内平面图重建方法,在结构准确性和计算效率方面取得了显著进展。

平面结构重建广泛应用于建筑设计、遥感目标结构提取和机器人技术等领域,是一项具有重要应用价值的研究方向。传统的结构重建算法虽然稳定有效,但在计算成本和原始结构检测准确性等方面存在挑战,进而影响重建结构的质量。相比之下,深度学习方法虽然计算成本较低,但重建效果的稳定性高度依赖于数据集的规模和质量。现有方法很难在监测准确度、计算成本和重建结构鲁棒性之间找到理想平衡。

针对这一挑战,研究团队提出了PolyGraph,这一新框架结合了深度学习原始检测和优化技术进行结构重建。具体来说,PolyGraph将平面图重建建模为子图优化问题,并通过优化算法精化结构;同时,利用引导墙点估计网络改善原始检测,捕获更多细致的结构信息并提高错误容忍度。实验结果表明,PolyGraph在结构一致性、角度精度和整体重建紧凑性方面均优于现有的最先进方法。此外,与现有基于优化的解决方案相比,PolyGraph显著减少了计算时间,展示了其在实际应用中的巨大潜力。

图3PolyGraph平面结构重建的三维可视化效果

图3PolyGraph平面结构重建的三维可视化效果

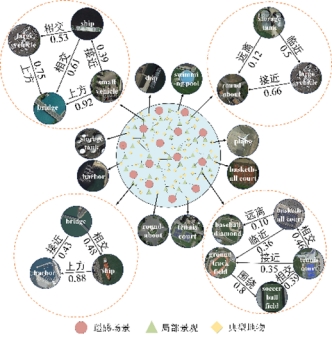

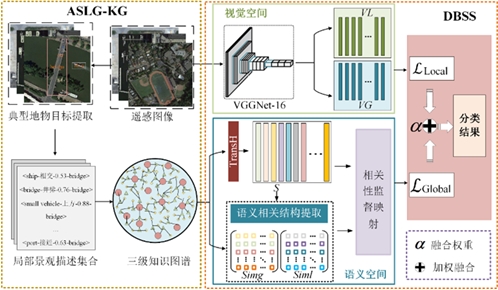

4.论文成果:电子与信息工程学院王超团队在IEEE Journalof Selected Topicsin Applied Earth Observationsand Remote Sensing发表最新研究成果

电子与信息工程学院王超团队的成果“基于自动化知识图谱的双分支零样本遥感场景分类方法”,在期刊《IEEE ournal of Selected Topics in Applied Earth Observations and RemoteSensing》发表。该研究在遥感场景零样本学习的技术路线与模型架构上取得了显著进展,为城市规划、地物分类等应用中的遥感知识图谱构建带来了全新的解决方案。

作为一种特殊的无监督分类方法,零样本分类能够迁移已知类别样本的知识,从而使模型具备对未知类样本的识别能力。目前,用于零样本学习任务的遥感知识图谱构建主要依赖于专家人工解译,而这种方式容易受到先验知识差异的影响,同时也不便于知识图谱的更新和扩展。此外,知识图谱通常仅被用于语义向量的生成,而忽略对视觉空间构建过程的监督,从而弱化了模型对未知类场景的鉴别能力。

图4ASLG-KG可视化

图4ASLG-KG可视化

针对以上挑战,研究团队提出了一种新的自动化“场景-景观-地物”三级知识图谱ASLG-KG,如图4所示。ASLG-KG能够从样本自身出发,通过分析局部区域内的地物构成及空间分布信息自动构建景观模型。在此基础上,提出了一种基于语义相关性的双分支监督模块DBSS,从而确保视觉空间能够充分反映场景级及景观级语义相关性,以构建更具鉴别力的视觉特征空间。所构建的模型AKG-DBSS如图5所示。

图5AKG-DBSS模型网络架构

5.论文成果:电子信息技术与装备研究院杜振在IEEE Wireless Communications发表最新研究成果

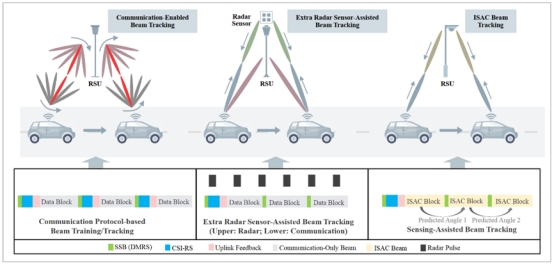

电子信息技术与装备研究院杜振等人的成果“Toward ISAC-Empowered Vehicular Networks: Framework, Advances,and Opportunities”,在期刊《IEEE Wireless Communications》发表。该研究面向6G通感一体化(Integrated Sensing and Communications, ISAC)技术,以车联网为应用背景,综述了感知辅助通信的波束管理问题研究进展。

通感一体化已被国际电信联盟确定为6G支撑性技术之一,而车联网是其重要的应用场景,尤其关注波束管理,即在毫米波和大规模阵列条件下高增益窄波束如何实时对准车辆的问题。本文归纳对比了现有车联网波束管理的三种常见方案,包括通信波束训练/跟踪、雷达传感器辅助波束跟踪、以及ISAC波束跟踪各自的技术特点,并明确指出ISAC波束跟踪(感知辅助通信)在定位精度、导频开销方面的性能优势。然后,从发射波形、信道模型、以及接收端处理算法三个角度建立了车联网ISAC系统模型,并深入分析了感知通信资源分配、扩展目标跟踪、多目标数据关联、以及复杂道路轨迹跟踪等关键技术问题的解决方案。从外,结合实际的5G NR系统参数,利用射线追踪方法验证了感知辅助通信在提高车联网系统吞吐量方面的优势。最后,总结出一些开放性问题,包括:车辆高移动性影响、驾驶行为识别、通感算融合、AI驱动、以及多模态数据融合等。

图6三种典型波束管理方案及其对应的帧结构

6.论文成果:电磁探测与防护团队赵芸在IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology发表最新科研成果

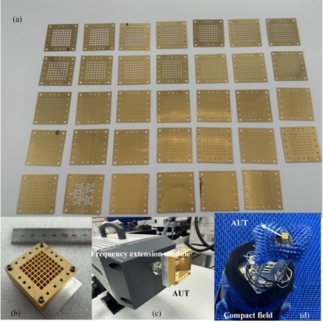

电磁探测与防护团队赵芸等人的成果“Micromachined High Gain Diagonal Horn Array Antenna With Suppressed Grating Lobes for 190 GHz-250 GHz”,在期刊《IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology》发表。论文研究了190 GHz-250 GHz频段具有抑制栅瓣性能的微机械加工高增益对角喇叭阵列天线,为未来太赫兹高速通信提供了新的技术方案。

随着无线通信中数据量的爆炸式发展,低频段载波信号在未来将很难满足通信需求。太赫兹通信以其大的带宽、高的数据容量和传输速率等特点被认为是解决上述问题的有效措施之一。太赫兹的波长短,在介质中和空气中传播面临着巨大的衰竭问题,所以为了实现太赫兹波的远距离通信,在射频前端需要采用高增益天线来补偿链路损耗。目前太赫兹高增益阵列天线的研究主要集中于波导缝隙天线,但波导缝隙天线工作带宽窄,而喇叭阵列天线兼具宽带、高增益的优势,更适用于短毫米波宽带无线通信。在太赫兹频段,具有微小复杂结构的天线难以使用常规工艺加工,现有技术难以在性能、可制造性和成本之间取得平衡,限制了其应用。

面对这一挑战,研究基于深离子刻蚀(Deep reactive ion etching,DRIE)工艺研究制备了一款高增益对角喇叭阵列天线。选取对角喇叭作为辐射单元,将其按菱形排布压低主极化面的副瓣电平和栅瓣电平,并组成64单元的阵列。在馈电网络的设计上,创新性的利用宽带,低损耗的极化转换结构来实现H面T型结同相位输出,并实现与对角喇叭阵元的连接。相比于传统高增益缝隙阵列天线,该天线采用了加工精度更高的DRIE工艺进行加工,实现了宽带内增益平稳的高增益性能

图7高增益对角喇叭阵列天线图

7.项目成果:电子信息技术与装备研究院万发雨与法国、俄罗斯专家合作获批国家级项目2项

电子信息技术与装备研究院万发雨教授与法国、俄罗斯专家合作获批国家级项目2项《面向B5G/6G通信毫米波负时延电路关键技术研究》、《基于非福斯特电路B5G/6G通信系统电磁干扰抑制研究》。该团队深耕国际合作,近3年获批国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项1项,国家自然科学基金外国优秀青年基金1项,江苏省友谊奖1项,国际合作成效显著,联合中外科研单位协同创新,建立了定期技术交流机制。

图8万发雨与法国、俄罗斯专家

8.通信网测试团队张治中获中国产学研合作创新人物奖

2025年3月,中国产学研合作促进会将2024年度中国产学研合作创新人物奖授予张治中教授,肯定他在产学研深度结合和科技创新工作中的突出成绩。多年来,张治中教授带领团队在通信测试领域持续深耕,专注创新,勇于攻坚,积极探索产学研协同的新路径、新机制。他在团队管理、技术创新、成果转化等方面不断推陈出新,为推动产学研一体化在通信行业的实践应用做出了重要贡献,也因此获得本次殊荣。

中国产学研合作创新人物奖为中国产学研合作创新与促进奖的重要组成部分。该奖项自2009年经科技部和国家科技奖励办公室批准设立以来,已成为我国产学研结合领域的权威性全国性荣誉,侧重于表彰在企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系建设中做出杰出贡献的优秀人才,受到科研、产业和教育界的高度认可和广泛关注。

图9中国产学研合作创新人物奖

9.信号检测与仪器团队王敏科研成果获2024年度江苏省行业领域十大科技进展

2025年6月,江苏省科协公布了2024年度江苏省行业领域十大科技进展遴选结果。信号检测与仪器团队王敏教授作为第一完成人研究的项目“全谱型雷电防护器件检测关键技术”,荣获2024年度江苏省行业领域(电子信息领域)十大科技进展奖,该项目第一完成单位为由南京信息工程大学,与国防科技大学等单位联合申报。

“江苏省行业领域十大科技进展”评选由江苏省科学技术协会发起,聚焦基础研究、土木水利交通建筑、新材料化工纺织、环境能源、装备制造、现代农业、电子信息、生物医药8大领域,旨在遴选具有重大科学发现、突破“卡脖子”技术或实现产业转化的标志性成果。该项评选重点考察技术的原创性、颠覆性及解决“硬科技”痛点的能力,自2023年启动以来,已成为反映江苏科技创新实力的重要标杆。

图10江苏省行业领域十大科技进展入选名单

10.海洋电子信息团队丘仲锋研发海洋气象浮标:集成、布放与回收

海洋电子信息团队丘仲锋等人成功研制了海洋气象浮标,由浮体、锚链、风速风向仪、温湿度传感器、气压传感器、皮温仪、温盐深传感器、声学多普勒海流计等组成,用于精准获取关键海域海洋表层及上层气象水文高频观测数据,为海洋、气象等领域提供坚实数据支撑。

项目团队搭乘“电科1号”科考船于2025年3月在西北太平洋实施了我校为牵头单位的首个海洋科考调查航次。经过严格的排缆、设备连接和调试验等航前准备工作,项目团队在预定海区对海洋气象浮标进行布放和回收,通过北斗卫星等高效数据传输方式,成功收集了170000多条CTD、ADCP及常规气象等数据,实现了关键海域海洋表层及上层气象水文数据的高频获取,为气象海洋研究及应用积累了宝贵的观测资料。

图11海洋气象浮标布放现场图